HOME夏期休診日のお知らせ

新城パーク歯科クリニック【土日診療】武蔵新城の歯科歯医者HOME

知覚過敏の原因とは?

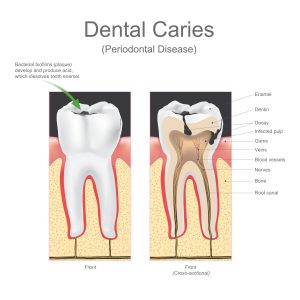

知覚過敏が起こる原因は、主に「エナメル質の摩耗」「歯茎の後退」の2つだと考えられています。歯ぎしりの癖や強すぎる歯磨き、また酸蝕歯 (さんしょくし)によってエナメル質は摩耗してしまいます。就寝中や無意識に歯ぎしりをしている人や、歯を強くブラッシングしている人は、エナメル質がすり減り象牙質が露出してしまうので注意が必要です。さらに、果物や炭酸飲料などに含まれる酸は歯を溶かしてしまうので、飲食した後は必ず歯磨きをするように心がけましょう。歯が透けてきたように感じるのであれば、酸蝕歯が進行している可能性が高いといえます。また、歯周病や加齢によって歯茎が後退すると象牙質が露出しやすくなるので、歯茎の状態も定期的にチェックすることがポイントです。

知覚過敏の歯科治療とは?

知覚過敏を治すためには症状のレベルに合った治療をする必要があります。比較的軽度な状態であれば、塗り薬によって象牙細管を塞いで刺激をシャットアウトする治療法が用いられるでしょう。歯が削れてしまっている部分には、プラスチックの詰め物で溝を埋めることもあります。状態が深刻な場合は神経を抜くこともあります。さらに、レーザーを使って象牙細管を塞ぐという治療法を行う歯科医院も増えているので、神経を残した治療を望む場合は気軽に相談してみましょう。また、歯ぎしりによる知覚過敏であれば、歯ぎしりをしないようにマウスピースを付けて寝るという方法もあります。

知覚過敏の予防法と家庭でのケア

歯は毎日の食事や歯磨きなどによって少しずつすり減っていきます。つまり、年齢を重ねるごとに歯茎が衰えたり酸蝕歯が進行したり、知覚過敏のリスクは高まっていくのです。そのため、100%予防することは難しいのが特徴です。しかし、知覚過敏の原因となる習慣をできるだけ取り除くことで、進行を遅らせることができます。正しい歯磨きのやり方を歯科医院で教えてもらい、酸蝕歯や歯周病を引き起こさないために食後の歯磨きを徹底することがポイントです。また、少しでも冷たいものがしみると感じるときは、できるだけ早いタイミングで歯科医院を受診し適切な治療を受けましょう。受診するまでの間は冷たい飲み物や食べ物を控えることはもちろん、うがいの水をぬるま湯にすれば刺激を最小限にすることができます。外出時に冷たい風が歯にしみるときはマスクを着用し、できるだけ刺激を与えないようにすることが大切です。

知覚過敏の原因とは?

知覚過敏が起こる原因は、主に「エナメル質の摩耗」「歯茎の後退」の2つだと考えられています。歯ぎしりの癖や強すぎる歯磨き、また酸蝕歯 (さんしょくし)によってエナメル質は摩耗してしまいます。就寝中や無意識に歯ぎしりをしている人や、歯を強くブラッシングしている人は、エナメル質がすり減り象牙質が露出してしまうので注意が必要です。さらに、果物や炭酸飲料などに含まれる酸は歯を溶かしてしまうので、飲食した後は必ず歯磨きをするように心がけましょう。歯が透けてきたように感じるのであれば、酸蝕歯が進行している可能性が高いといえます。また、歯周病や加齢によって歯茎が後退すると象牙質が露出しやすくなるので、歯茎の状態も定期的にチェックすることがポイントです。

知覚過敏の歯科治療とは?

知覚過敏を治すためには症状のレベルに合った治療をする必要があります。比較的軽度な状態であれば、塗り薬によって象牙細管を塞いで刺激をシャットアウトする治療法が用いられるでしょう。歯が削れてしまっている部分には、プラスチックの詰め物で溝を埋めることもあります。状態が深刻な場合は神経を抜くこともあります。さらに、レーザーを使って象牙細管を塞ぐという治療法を行う歯科医院も増えているので、神経を残した治療を望む場合は気軽に相談してみましょう。また、歯ぎしりによる知覚過敏であれば、歯ぎしりをしないようにマウスピースを付けて寝るという方法もあります。

知覚過敏の予防法と家庭でのケア

歯は毎日の食事や歯磨きなどによって少しずつすり減っていきます。つまり、年齢を重ねるごとに歯茎が衰えたり酸蝕歯が進行したり、知覚過敏のリスクは高まっていくのです。そのため、100%予防することは難しいのが特徴です。しかし、知覚過敏の原因となる習慣をできるだけ取り除くことで、進行を遅らせることができます。正しい歯磨きのやり方を歯科医院で教えてもらい、酸蝕歯や歯周病を引き起こさないために食後の歯磨きを徹底することがポイントです。また、少しでも冷たいものがしみると感じるときは、できるだけ早いタイミングで歯科医院を受診し適切な治療を受けましょう。受診するまでの間は冷たい飲み物や食べ物を控えることはもちろん、うがいの水をぬるま湯にすれば刺激を最小限にすることができます。外出時に冷たい風が歯にしみるときはマスクを着用し、できるだけ刺激を与えないようにすることが大切です。

知覚過敏は早期治療が大切!

少しぐらい冷たいものが歯にしみても、そのままにしてしまう人が多く見られます。しかし、知覚過敏はエナメル質の摩耗や歯周病などによる歯茎の後退によってどんどん進行してしまうことを頭に入れておきましょう。そのままにしていても治ることはなく、進行してしまうと最悪の場合は神経を抜くことにもなりかねません。早期であれば塗り薬やレーザーで簡単に治療ができるので、知覚過敏の疑いがあればすぐに歯科医院で診察を受けましょう。

知覚過敏は早期治療が大切!

少しぐらい冷たいものが歯にしみても、そのままにしてしまう人が多く見られます。しかし、知覚過敏はエナメル質の摩耗や歯周病などによる歯茎の後退によってどんどん進行してしまうことを頭に入れておきましょう。そのままにしていても治ることはなく、進行してしまうと最悪の場合は神経を抜くことにもなりかねません。早期であれば塗り薬やレーザーで簡単に治療ができるので、知覚過敏の疑いがあればすぐに歯科医院で診察を受けましょう。 歯科検診はなぜ必要?

"歯科検診には、2つの目的があります。第一に、虫歯や歯周病などを初期の段階で発見することです。初期の虫歯や歯周病は痛みが少なく、鏡で口の中を見てもわからないことが多いので、自分では気づきにくいといわれます。悪化して自覚症状が出てから治療を始めると、それだけ病気が進んでいますから、治療が長引いたり抜歯が必要になったりすることがあります。歯の病気も他の病気と同様に、早期発見・早期治療が大事なのです。

第二に、病気の予防ができるということです。虫歯や歯周病の原因となる歯石と歯垢を取り除いてもらうことで、口の健康を維持しやすくなります。自分でいくら頑張っても、完全に歯をきれいにすることは困難ですから、歯科医院でのクリーニングが重要です。歯科医は歯垢や歯石がたまりがちな人には正しい歯磨きの方法を教えて、より健康な歯と歯ぐきを取り戻せるようにアドバイスをしてくれます。"

歯科検診で行われること

"歯科医院によって検診の内容は少し違いますが、まず、「虫歯のチェック」を行います。虫歯が発見されれば、進行度合いに応じて必要な治療を開始します。次に、「歯ぐきのチェック」です。すでに歯周病を発症している人には治療を行いますが、歯周病に至っていない人は、歯と歯ぐきの境目のスキマ(歯周ポケット)の深さをチェックし、歯周病になりやすいかどうかを調べます。歯周ポケットが深いと歯垢と歯石がたまりやすく、歯周病になりやすいからです。

さらに歯石を取り除く「クリーニング」を行います。歯磨きで取り切れなかった食べかすなどは歯垢となり、やがて石灰化して歯石になります。歯垢と歯石には歯周病菌が繁殖して歯周病の原因となりますが、自分で取り除くことは難しいのです。そこで、専用の器具を使って除去します。歯並びの影響などで歯磨きがうまくできていない人もいますので、「ブラッシング指導」で正しい歯磨きの方法を教えることも必要になります。その際、歯垢を特殊な染料で赤く染めて、どこに汚れがたまりやすいかを示してくれることもあります。

さらに、口腔粘膜などに異常がないかチェックすることも重要です。粘膜の異変は口腔がんなどの可能性もありますから、歯科医が見て気になる箇所があれば、口腔外科などの受診をすすめてくれます。"

歯科検診を行う頻度はどのくらいがベストか?

一般的には、6カ月に一度の検診が望ましいといわれていますが、口の中の状態によっても頻度は異なります。特に異常のない人は検診の間隔は6カ月程度でよいでしょう。しかし、虫歯の進行が気になる人や、歯周ポケットが深く歯周病が心配な人は、より短い周期で検診を受けることがすすめられます。歯科医からアドバイスを受けて、検診の頻度を決めましょう。

歯科検診はなぜ必要?

"歯科検診には、2つの目的があります。第一に、虫歯や歯周病などを初期の段階で発見することです。初期の虫歯や歯周病は痛みが少なく、鏡で口の中を見てもわからないことが多いので、自分では気づきにくいといわれます。悪化して自覚症状が出てから治療を始めると、それだけ病気が進んでいますから、治療が長引いたり抜歯が必要になったりすることがあります。歯の病気も他の病気と同様に、早期発見・早期治療が大事なのです。

第二に、病気の予防ができるということです。虫歯や歯周病の原因となる歯石と歯垢を取り除いてもらうことで、口の健康を維持しやすくなります。自分でいくら頑張っても、完全に歯をきれいにすることは困難ですから、歯科医院でのクリーニングが重要です。歯科医は歯垢や歯石がたまりがちな人には正しい歯磨きの方法を教えて、より健康な歯と歯ぐきを取り戻せるようにアドバイスをしてくれます。"

歯科検診で行われること

"歯科医院によって検診の内容は少し違いますが、まず、「虫歯のチェック」を行います。虫歯が発見されれば、進行度合いに応じて必要な治療を開始します。次に、「歯ぐきのチェック」です。すでに歯周病を発症している人には治療を行いますが、歯周病に至っていない人は、歯と歯ぐきの境目のスキマ(歯周ポケット)の深さをチェックし、歯周病になりやすいかどうかを調べます。歯周ポケットが深いと歯垢と歯石がたまりやすく、歯周病になりやすいからです。

さらに歯石を取り除く「クリーニング」を行います。歯磨きで取り切れなかった食べかすなどは歯垢となり、やがて石灰化して歯石になります。歯垢と歯石には歯周病菌が繁殖して歯周病の原因となりますが、自分で取り除くことは難しいのです。そこで、専用の器具を使って除去します。歯並びの影響などで歯磨きがうまくできていない人もいますので、「ブラッシング指導」で正しい歯磨きの方法を教えることも必要になります。その際、歯垢を特殊な染料で赤く染めて、どこに汚れがたまりやすいかを示してくれることもあります。

さらに、口腔粘膜などに異常がないかチェックすることも重要です。粘膜の異変は口腔がんなどの可能性もありますから、歯科医が見て気になる箇所があれば、口腔外科などの受診をすすめてくれます。"

歯科検診を行う頻度はどのくらいがベストか?

一般的には、6カ月に一度の検診が望ましいといわれていますが、口の中の状態によっても頻度は異なります。特に異常のない人は検診の間隔は6カ月程度でよいでしょう。しかし、虫歯の進行が気になる人や、歯周ポケットが深く歯周病が心配な人は、より短い周期で検診を受けることがすすめられます。歯科医からアドバイスを受けて、検診の頻度を決めましょう。

明るい笑顔のために、定期的な歯科検診を受けよう

虫歯や歯周病になる前に検診を受けてクリーニングしておくことで、歯と歯ぐきを健康な状態で保ちやすくなります。もし何らかの病気になっても、歯科医が継続的に歯や口の状態を把握している場合は、少しの変化にも気づきやすく早期に治療を開始することが可能です。悪化する前に治療ができれば、痛い思いをすることがより少なく、治療の成果も上がります。検診にはこのように大きな意義がありますので、半年に一度の定期的な歯科検診を受ける習慣をつけましょう。

くなるでしょう。

明るい笑顔のために、定期的な歯科検診を受けよう

虫歯や歯周病になる前に検診を受けてクリーニングしておくことで、歯と歯ぐきを健康な状態で保ちやすくなります。もし何らかの病気になっても、歯科医が継続的に歯や口の状態を把握している場合は、少しの変化にも気づきやすく早期に治療を開始することが可能です。悪化する前に治療ができれば、痛い思いをすることがより少なく、治療の成果も上がります。検診にはこのように大きな意義がありますので、半年に一度の定期的な歯科検診を受ける習慣をつけましょう。

くなるでしょう。 歯磨きは1日3回が適切?

よく「歯磨きは1日3回」といわれますが、1日1回の人や朝・晩・毎食後と5回磨く人もいます。このように歯磨きには決まった回数はありません。しかし、何度も歯ブラシで歯をこすることによって表面のエナメル質が削れて知覚過敏になることがあります。さらに、唾液を頻繁に洗い流すことで常に口の中が乾燥した状態であれば、歯を再石灰化させ細菌の増殖を抑える唾液の効果が失われて、口臭対策のつもりが逆にその原因となってしまうのです。その他にも、デリケートな歯茎が削れて退縮していく場合もあります。また、食後すぐの歯磨きにも注意が必要です。食後は口の中が酸性に傾く影響で歯の表面が脆くなるため、歯磨きでダメージを与えてしまいかねないのです。できれば、食後30分は空けたほうがよいでしょう。歯医者では1日2回・朝晩の歯磨きを推奨しています。

就寝前の歯磨きが1番重要

口臭対策にベストな歯磨きのタイミングは、口内に細菌が最も繁殖する「就寝前」と「起床直後」です。特に、寝る前の歯磨きは口臭対策だけではなく虫歯や歯周病予防にとっても大切です。寝ている間は洗浄作用のある唾液の分泌量が減少するため、口内には細菌が大量に増殖します。寝る前に丁寧に歯磨きをすることで、細菌の繁殖をなるべく抑えましょう。また、朝起きた直後は生理的口臭といって誰しも口が臭います。一日のはじまりに、この時間帯にしっかりと細菌を取り除いて口臭対策を徹底しましょう。

歯磨きに掛ける時間や磨き方も口臭に影響

歯磨きの時間は、最低3分間はかけましょう。1本につき10回~20回程度、力を入れずにやさしく歯ブラシを動かします。表面の汚れはブラシ先を90度に、歯と歯茎の境は歯周ポケットに入るよう45度にあてて磨いてください。力加減がコントロールできないときは電動歯ブラシもおすすめです。歯磨き粉は研磨剤入りのものは歯を傷つけるので避けて、天然成分のものを選びましょう。

実は、歯ブラシは口内の汚れを60パーセント程度しか除去できません。歯ブラシの届かない歯と歯の間は、デンタルフロスや歯間ブラシを使用してプラーク(歯垢)を取り除いてください。これらを併用することで、より効果的に口臭対策が行えるでしょう。

歯磨きは1日3回が適切?

よく「歯磨きは1日3回」といわれますが、1日1回の人や朝・晩・毎食後と5回磨く人もいます。このように歯磨きには決まった回数はありません。しかし、何度も歯ブラシで歯をこすることによって表面のエナメル質が削れて知覚過敏になることがあります。さらに、唾液を頻繁に洗い流すことで常に口の中が乾燥した状態であれば、歯を再石灰化させ細菌の増殖を抑える唾液の効果が失われて、口臭対策のつもりが逆にその原因となってしまうのです。その他にも、デリケートな歯茎が削れて退縮していく場合もあります。また、食後すぐの歯磨きにも注意が必要です。食後は口の中が酸性に傾く影響で歯の表面が脆くなるため、歯磨きでダメージを与えてしまいかねないのです。できれば、食後30分は空けたほうがよいでしょう。歯医者では1日2回・朝晩の歯磨きを推奨しています。

就寝前の歯磨きが1番重要

口臭対策にベストな歯磨きのタイミングは、口内に細菌が最も繁殖する「就寝前」と「起床直後」です。特に、寝る前の歯磨きは口臭対策だけではなく虫歯や歯周病予防にとっても大切です。寝ている間は洗浄作用のある唾液の分泌量が減少するため、口内には細菌が大量に増殖します。寝る前に丁寧に歯磨きをすることで、細菌の繁殖をなるべく抑えましょう。また、朝起きた直後は生理的口臭といって誰しも口が臭います。一日のはじまりに、この時間帯にしっかりと細菌を取り除いて口臭対策を徹底しましょう。

歯磨きに掛ける時間や磨き方も口臭に影響

歯磨きの時間は、最低3分間はかけましょう。1本につき10回~20回程度、力を入れずにやさしく歯ブラシを動かします。表面の汚れはブラシ先を90度に、歯と歯茎の境は歯周ポケットに入るよう45度にあてて磨いてください。力加減がコントロールできないときは電動歯ブラシもおすすめです。歯磨き粉は研磨剤入りのものは歯を傷つけるので避けて、天然成分のものを選びましょう。

実は、歯ブラシは口内の汚れを60パーセント程度しか除去できません。歯ブラシの届かない歯と歯の間は、デンタルフロスや歯間ブラシを使用してプラーク(歯垢)を取り除いてください。これらを併用することで、より効果的に口臭対策が行えるでしょう。

プラーク除去が大事!

歯磨きの目的はプラークの除去です。口臭対策の歯磨きには、回数や時間よりもしっかりとプラークが落とせているのかが重要になります。朝と寝る前の1日2回、歯ブラシとデンタルフロスや歯間ブラシを用いて1本1本やさしく磨いてあげるのがポイントです。丁寧な歯磨きで口内環境を整えて、口臭のない爽やかな口元を目指しましょう。

プラーク除去が大事!

歯磨きの目的はプラークの除去です。口臭対策の歯磨きには、回数や時間よりもしっかりとプラークが落とせているのかが重要になります。朝と寝る前の1日2回、歯ブラシとデンタルフロスや歯間ブラシを用いて1本1本やさしく磨いてあげるのがポイントです。丁寧な歯磨きで口内環境を整えて、口臭のない爽やかな口元を目指しましょう。 美意識の高い人や、歯の健康を意識する人にとって歯並びは重要な問題です。

しかし、一般的に歯列矯正には時間がかかるともいいます。

それでは、歯列矯正を始めてから完全に終わるまでどれくらいの時間がかかるのでしょうか。

矯正治療前の準備期間は約1~2ヶ月

歯医者に相談した初日から歯列矯正を始められることはなく、治療をはじめる前の準備が必要です。この準備に約1~2ヶ月かかります。

準備期間中に行うこととしては、カウンセリング、精密検査、噛み合わせの確認などです。

歯医者側が、精密検査をする際に他の病院と連携を取ったり、検査結果から患者に適した治療プランを考え出したりするのに時間がかかることが多いです。

また、抜歯が不要な治療をしたい、などの要望がある場合は準備期間中に伝えるようにしましょう。

準備期間中であれば、治療方針の修正が行えますが、治療開始後の修正は困難です。

治療開始から終了まで約半年~3年

治療開始とはブラケットやマウスピースといった矯正装置を歯に装着する時点であり、終了とは矯正装置が完全に外れたときのことをいいます。

一般的には約半年~3年かかります。治療期間に数年かかることに対して疑問を感じる人は少なくありません。

一体なぜ時間がかかるのかというと、歯列矯正では歯の破壊と再生を繰り返す骨代謝という、歯が本来持っている機能を利用しています。

骨代謝をうまく利用するためには、弱い力を継続的に加えなければならず、結果的に長い時間が必要になるのです。

歯を無理矢理動かそうとすると、歯そのものや顎に大きな負担を与えかねないので非常に危険です。

どうしても期間を短縮したい場合は美容整形によって歯並びを整えることもできます。

しかし、あくまでも審美目的であって、治療ではない点に注意が必要です。

治療方法や年齢で矯正期間が変わる

治療期間は歯の状態だけでなく、治療方法によっても大きく異なります。

歯列矯正では、一般的な歯の表面にブラケットとワイヤーを装着する治療方法のほかに、歯の裏側に装着するものや透明のマウスピースを使った方法などもあります。

これらの方法は歯の表面に装着する矯正装置と比較すると目立ちにくい利点がある一方、治療期間は長引く傾向です。

また、年齢によって歯の動きやすさが異なるため、治療期間に差が生じることがあります。

一般的には若い人の方が歯の周りの新陳代謝が活発であるため、治療期間も短くなる傾向が高いです。

美意識の高い人や、歯の健康を意識する人にとって歯並びは重要な問題です。

しかし、一般的に歯列矯正には時間がかかるともいいます。

それでは、歯列矯正を始めてから完全に終わるまでどれくらいの時間がかかるのでしょうか。

矯正治療前の準備期間は約1~2ヶ月

歯医者に相談した初日から歯列矯正を始められることはなく、治療をはじめる前の準備が必要です。この準備に約1~2ヶ月かかります。

準備期間中に行うこととしては、カウンセリング、精密検査、噛み合わせの確認などです。

歯医者側が、精密検査をする際に他の病院と連携を取ったり、検査結果から患者に適した治療プランを考え出したりするのに時間がかかることが多いです。

また、抜歯が不要な治療をしたい、などの要望がある場合は準備期間中に伝えるようにしましょう。

準備期間中であれば、治療方針の修正が行えますが、治療開始後の修正は困難です。

治療開始から終了まで約半年~3年

治療開始とはブラケットやマウスピースといった矯正装置を歯に装着する時点であり、終了とは矯正装置が完全に外れたときのことをいいます。

一般的には約半年~3年かかります。治療期間に数年かかることに対して疑問を感じる人は少なくありません。

一体なぜ時間がかかるのかというと、歯列矯正では歯の破壊と再生を繰り返す骨代謝という、歯が本来持っている機能を利用しています。

骨代謝をうまく利用するためには、弱い力を継続的に加えなければならず、結果的に長い時間が必要になるのです。

歯を無理矢理動かそうとすると、歯そのものや顎に大きな負担を与えかねないので非常に危険です。

どうしても期間を短縮したい場合は美容整形によって歯並びを整えることもできます。

しかし、あくまでも審美目的であって、治療ではない点に注意が必要です。

治療方法や年齢で矯正期間が変わる

治療期間は歯の状態だけでなく、治療方法によっても大きく異なります。

歯列矯正では、一般的な歯の表面にブラケットとワイヤーを装着する治療方法のほかに、歯の裏側に装着するものや透明のマウスピースを使った方法などもあります。

これらの方法は歯の表面に装着する矯正装置と比較すると目立ちにくい利点がある一方、治療期間は長引く傾向です。

また、年齢によって歯の動きやすさが異なるため、治療期間に差が生じることがあります。

一般的には若い人の方が歯の周りの新陳代謝が活発であるため、治療期間も短くなる傾向が高いです。

一人で悩まず歯医者に相談しよう

歯列矯正には準備期間と治療期間の2つがあります。

準備期間は約1~2ヶ月、そして治療期間は約半年~3年です。

しかし、治療期間に関しては歯の状態や治療方法などによって大きく異なるため一概には言えません。

歯列矯正をするかしないかについて一人で悩んでいても答えは見つからないため、まずは歯医者に相談してみましょう。

一人で悩まず歯医者に相談しよう

歯列矯正には準備期間と治療期間の2つがあります。

準備期間は約1~2ヶ月、そして治療期間は約半年~3年です。

しかし、治療期間に関しては歯の状態や治療方法などによって大きく異なるため一概には言えません。

歯列矯正をするかしないかについて一人で悩んでいても答えは見つからないため、まずは歯医者に相談してみましょう。 歯医者を苦手にしている子供は少なくありません。

嫌がって泣いてしまうと連れていくのは大変ですし、歯医者に着いてからも苦労することになるでしょう。

そこで今回は、子供が歯医者を嫌がる場合におすすめの対処法を紹介します。

なぜ歯医者に行く必要があるのかを理解させる

歯医者を嫌がる子供は、その役割を理解しておらず怖い場所としか思っていない可能性があります。

嫌がる素振りを見せたら、歯医者に行かなければならない理由を説明し、虫歯がひどくなるとご飯やお菓子を食べられなくなることを教えましょう。

その事態を避けるために行くと分かれば、嫌がる気持ちが薄らぐことを期待できます。

ただし、幼い子供の場合は理解できない場合もありますし、理解できても恐怖のほうが勝ってしまう場合もあります。

それでも、怖い場所ではないことや自分のために行くことを、繰り返し伝えることが大切です。

そうすることが歯医者に対する苦手意識の増長を防ぐことになります。

子供の生活リズムに沿って通院時間を判断する

子供は感受性が豊かであり、少しのきっかけで機嫌がよく変わります。

機嫌が悪い状態だと、何をさせるにしてもスムーズにはいきません。

歯医者に連れていこうとしても、機嫌が良いときより激しい抵抗にあうことが予想されます。

そこで重要になるのは生活リズムを考慮することです。

眠気や空腹を感じる状態だと、子供の機嫌は悪化しやすくなります。

昼寝や食事の時間が近づく前に連れていくなど、子供の生活リズムを念頭において予約を入れることが大切です。

そのうえで、いつもの散歩のように落ち着いて通院するために、余裕を持って出かけましょう。

治療後は毎回子供を褒めてあげる

痛みに慣れてない子供にとって、歯の治療はつらいものです。

簡単な治療であっても、大人の想像以上に子供は大変な思いをしています。

親はそれを理解して、治療後は褒めてあげることが重要です。

子供は褒められることが大好きですし、特に親に頑張りを認められると嬉しくなります。

オーバーになっても構わないので、子供が誇らしく感じるようにしっかり称えてあげてください。

毎回褒められることで自信が持てるようになり、次回通院するときの大きな励みにもなります。

治療を受けさせ終わった安堵によって、褒めることを忘れてしまわないように気を付けましょう。

歯医者を苦手にしている子供は少なくありません。

嫌がって泣いてしまうと連れていくのは大変ですし、歯医者に着いてからも苦労することになるでしょう。

そこで今回は、子供が歯医者を嫌がる場合におすすめの対処法を紹介します。

なぜ歯医者に行く必要があるのかを理解させる

歯医者を嫌がる子供は、その役割を理解しておらず怖い場所としか思っていない可能性があります。

嫌がる素振りを見せたら、歯医者に行かなければならない理由を説明し、虫歯がひどくなるとご飯やお菓子を食べられなくなることを教えましょう。

その事態を避けるために行くと分かれば、嫌がる気持ちが薄らぐことを期待できます。

ただし、幼い子供の場合は理解できない場合もありますし、理解できても恐怖のほうが勝ってしまう場合もあります。

それでも、怖い場所ではないことや自分のために行くことを、繰り返し伝えることが大切です。

そうすることが歯医者に対する苦手意識の増長を防ぐことになります。

子供の生活リズムに沿って通院時間を判断する

子供は感受性が豊かであり、少しのきっかけで機嫌がよく変わります。

機嫌が悪い状態だと、何をさせるにしてもスムーズにはいきません。

歯医者に連れていこうとしても、機嫌が良いときより激しい抵抗にあうことが予想されます。

そこで重要になるのは生活リズムを考慮することです。

眠気や空腹を感じる状態だと、子供の機嫌は悪化しやすくなります。

昼寝や食事の時間が近づく前に連れていくなど、子供の生活リズムを念頭において予約を入れることが大切です。

そのうえで、いつもの散歩のように落ち着いて通院するために、余裕を持って出かけましょう。

治療後は毎回子供を褒めてあげる

痛みに慣れてない子供にとって、歯の治療はつらいものです。

簡単な治療であっても、大人の想像以上に子供は大変な思いをしています。

親はそれを理解して、治療後は褒めてあげることが重要です。

子供は褒められることが大好きですし、特に親に頑張りを認められると嬉しくなります。

オーバーになっても構わないので、子供が誇らしく感じるようにしっかり称えてあげてください。

毎回褒められることで自信が持てるようになり、次回通院するときの大きな励みにもなります。

治療を受けさせ終わった安堵によって、褒めることを忘れてしまわないように気を付けましょう。

子供が歯医者を嫌がる場合の対処法

子供が歯医者を嫌がるときは、なぜ行く必要があるのかを説明しましょう。

また、生活リズムを考慮して機嫌が良いときに連れていくことも大切です。

治療後に褒めてあげると次回通院するときの励みになります。

これらを意識すると、子供を歯医者にスムーズに連れていきやすくなるでしょう。

子供が歯医者を嫌がる場合の対処法

子供が歯医者を嫌がるときは、なぜ行く必要があるのかを説明しましょう。

また、生活リズムを考慮して機嫌が良いときに連れていくことも大切です。

治療後に褒めてあげると次回通院するときの励みになります。

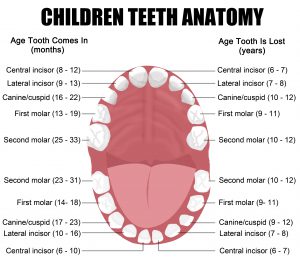

これらを意識すると、子供を歯医者にスムーズに連れていきやすくなるでしょう。 人間の歯の数は乳歯なら20本、永久歯なら32本と決まっています。しかし、まれにそれよりも多く歯が生えてくることがあります。それが「過剰歯」です。過剰歯はただ単に歯の数が多いだけではありません。特に子どもの場合、乳歯だからそのうち抜けると放置していると、大きなトラブルになってしまうことがあります。

歯が多い「過剰歯」は珍しくない?

矯正歯科学会の報告によれば、過剰歯になるのは全体の5.1%。多くはありませんが、数としては20人に1人と、決して珍しいものではありません。過剰歯が発生する理由はまだ分かっていませんが、男性よりも女性のほうがなりやすいという特徴があります。また、サイズも正常な歯とほとんど変わらないものからごく小さなものまで様々な種類があり、上の前歯の間に生えてくることが多いようです。

過剰歯の問題は?

過剰歯による問題は、前歯の数が多いことや、歯と歯の隙間が大きくなってしまうといった、見た目が悪くなるというだけではありません。

特に子どもの場合、乳歯が抜けて永久歯が生え、その歯で一生暮らしていくことになりますが、過剰歯があることで本来生えてくるはずの永久歯のためのスペースを過剰歯が塞いでしまい、永久歯が生えてこないというケースがあります。

そうなると永久歯は顎の骨の中で止まってしまい、出てくることができなくなってしまいます。

また過剰歯の位置によっては、隣に生えている歯の神経とぶつかって痛みが起きる、隣の永久歯が不安定になるといったこともあり、最悪の場合には神経が死んでしまうため、まったく問題のない永久歯を抜歯しなければならなくなるということになります。そのほか口腔内に細菌感染が広がることもあるため、過剰歯は決して軽視できないものということがわかります。

歯が多いと思ったら抜歯が良い

もし過剰歯を見つけたときには、すぐに抜歯することが必要です。

特に過剰歯は子どもの頃に見つかることが多く、早めに抜歯しておけば永久歯の出口を塞ぐこともなく、極端に歯並びに影響することもありません。

もちろん、大人になってからも過剰歯を抜歯することはできますが、骨が成長して固くなっているため、子どもの頃よりも痛みや手術時間が長くなる傾向にあります。

また、すでに永久歯が生えそろっているため、場所によっては矯正治療が必要になることもあります。

人間の歯の数は乳歯なら20本、永久歯なら32本と決まっています。しかし、まれにそれよりも多く歯が生えてくることがあります。それが「過剰歯」です。過剰歯はただ単に歯の数が多いだけではありません。特に子どもの場合、乳歯だからそのうち抜けると放置していると、大きなトラブルになってしまうことがあります。

歯が多い「過剰歯」は珍しくない?

矯正歯科学会の報告によれば、過剰歯になるのは全体の5.1%。多くはありませんが、数としては20人に1人と、決して珍しいものではありません。過剰歯が発生する理由はまだ分かっていませんが、男性よりも女性のほうがなりやすいという特徴があります。また、サイズも正常な歯とほとんど変わらないものからごく小さなものまで様々な種類があり、上の前歯の間に生えてくることが多いようです。

過剰歯の問題は?

過剰歯による問題は、前歯の数が多いことや、歯と歯の隙間が大きくなってしまうといった、見た目が悪くなるというだけではありません。

特に子どもの場合、乳歯が抜けて永久歯が生え、その歯で一生暮らしていくことになりますが、過剰歯があることで本来生えてくるはずの永久歯のためのスペースを過剰歯が塞いでしまい、永久歯が生えてこないというケースがあります。

そうなると永久歯は顎の骨の中で止まってしまい、出てくることができなくなってしまいます。

また過剰歯の位置によっては、隣に生えている歯の神経とぶつかって痛みが起きる、隣の永久歯が不安定になるといったこともあり、最悪の場合には神経が死んでしまうため、まったく問題のない永久歯を抜歯しなければならなくなるということになります。そのほか口腔内に細菌感染が広がることもあるため、過剰歯は決して軽視できないものということがわかります。

歯が多いと思ったら抜歯が良い

もし過剰歯を見つけたときには、すぐに抜歯することが必要です。

特に過剰歯は子どもの頃に見つかることが多く、早めに抜歯しておけば永久歯の出口を塞ぐこともなく、極端に歯並びに影響することもありません。

もちろん、大人になってからも過剰歯を抜歯することはできますが、骨が成長して固くなっているため、子どもの頃よりも痛みや手術時間が長くなる傾向にあります。

また、すでに永久歯が生えそろっているため、場所によっては矯正治療が必要になることもあります。

数が多いだけと決して軽視することができない過剰歯。もし乳歯が抜けているのに永久歯が生えてこない、歯並びが極端におかしいといった場合には、一度専門医で検査することをおすすめします。

数が多いだけと決して軽視することができない過剰歯。もし乳歯が抜けているのに永久歯が生えてこない、歯並びが極端におかしいといった場合には、一度専門医で検査することをおすすめします。 歯の健康に関する問題のうち、近頃増えているのが「酸蝕歯(さんしょくし)」と呼ばれるものです。虫歯は知っているが酸蝕歯は知らないという方は少なくありません。

今回は、この酸蝕歯の症状や原因、対策法にいたるまでを紹介していきます。

歯を溶かす、酸蝕歯の症状

一般的に初期の頃は、「歯がしみる」という症状が見られます。以前は大丈夫だったが、最近熱い物や冷たい物を食べると歯がしみるという場合は酸蝕歯の初期症状の可能性があります。

その他にもエナメル質が溶けて象牙質が透けて見えるようになり、歯が黄色っぽくなるという初期症状もあります。

初期から中期へと進行すると神経に刺激が伝わりやすくなるため、知覚過敏の症状が重くなっていきます。その他にもひび割れや凹み、ザラザラ感も出てきます。

歯が溶ける原因とは

酸蝕歯の原因となっているのが、食べ物に含まれている酸です。

酸によるダメージを長期間受け続けることで、少しずつ症状が進行していきます。

一度溶けた歯を元に戻すのは難しいため、酸蝕歯が起こりにくい食べ物を理解していくことが対策の近道となります。

・酸蝕歯が起こりやすい食べ物

酸が多く含まれている食べ物は酸蝕歯が起こりやすくなります。レモンやオレンジ、グレープフルーツなど柑橘類の果物には多くの酸が含まれています。

その果物を原材料に使用した飲料も飲み過ぎると酸蝕歯が起こりやすいです。その他にも炭酸飲料、スポーツ飲料、お酢、ワインなどさまざまです。

歯が溶ける「酸蝕歯」の対策って

酸を多く含む飲料を飲む時はなるべく早めに飲み込みます。私たち人の口から分泌される唾液には酸を中和させる働きがあります。

これを唾液緩衝能(だえきかんしょうのう)と呼んでおり、口の中が酸性にかたむいても唾液に含まれるリン酸塩や重炭酸塩などの成分によって元に戻っていきます。

食べ物を噛まずにすぐに飲み込んでしまうという方は唾液の分泌量が少なくなりやすいです。そのため酸を多く含む食べ物以外はよく噛んでから飲み込んだほうが良いでしょう。

また就寝後は唾液の分泌量が減りやすいため、就寝前の食事はなるべく控えてください。

酸が歯に付着するとエナメル質が柔らかくなるため、食後30分ほど時間を置いてから歯磨きを行います。

毛先の硬い歯ブラシで力を入れ過ぎるとエナメル質が削り取られてしまうことがあります。

毛先の柔らかい歯ブラシを使用し、優しく歯磨きを行って下さい。指2本で歯ブラシを掴むと力が入り難くなります。フッ素には酸を抑え、エナメル質を修復する働きがあります。

そのため日頃の歯磨きにはフッ素配合の歯磨き粉を使用したほうが良いでしょう。

歯科医院ではフッ素塗布も受けられるため、定期的に来院すると言う対策もあります。

歯の健康に関する問題のうち、近頃増えているのが「酸蝕歯(さんしょくし)」と呼ばれるものです。虫歯は知っているが酸蝕歯は知らないという方は少なくありません。

今回は、この酸蝕歯の症状や原因、対策法にいたるまでを紹介していきます。

歯を溶かす、酸蝕歯の症状

一般的に初期の頃は、「歯がしみる」という症状が見られます。以前は大丈夫だったが、最近熱い物や冷たい物を食べると歯がしみるという場合は酸蝕歯の初期症状の可能性があります。

その他にもエナメル質が溶けて象牙質が透けて見えるようになり、歯が黄色っぽくなるという初期症状もあります。

初期から中期へと進行すると神経に刺激が伝わりやすくなるため、知覚過敏の症状が重くなっていきます。その他にもひび割れや凹み、ザラザラ感も出てきます。

歯が溶ける原因とは

酸蝕歯の原因となっているのが、食べ物に含まれている酸です。

酸によるダメージを長期間受け続けることで、少しずつ症状が進行していきます。

一度溶けた歯を元に戻すのは難しいため、酸蝕歯が起こりにくい食べ物を理解していくことが対策の近道となります。

・酸蝕歯が起こりやすい食べ物

酸が多く含まれている食べ物は酸蝕歯が起こりやすくなります。レモンやオレンジ、グレープフルーツなど柑橘類の果物には多くの酸が含まれています。

その果物を原材料に使用した飲料も飲み過ぎると酸蝕歯が起こりやすいです。その他にも炭酸飲料、スポーツ飲料、お酢、ワインなどさまざまです。

歯が溶ける「酸蝕歯」の対策って

酸を多く含む飲料を飲む時はなるべく早めに飲み込みます。私たち人の口から分泌される唾液には酸を中和させる働きがあります。

これを唾液緩衝能(だえきかんしょうのう)と呼んでおり、口の中が酸性にかたむいても唾液に含まれるリン酸塩や重炭酸塩などの成分によって元に戻っていきます。

食べ物を噛まずにすぐに飲み込んでしまうという方は唾液の分泌量が少なくなりやすいです。そのため酸を多く含む食べ物以外はよく噛んでから飲み込んだほうが良いでしょう。

また就寝後は唾液の分泌量が減りやすいため、就寝前の食事はなるべく控えてください。

酸が歯に付着するとエナメル質が柔らかくなるため、食後30分ほど時間を置いてから歯磨きを行います。

毛先の硬い歯ブラシで力を入れ過ぎるとエナメル質が削り取られてしまうことがあります。

毛先の柔らかい歯ブラシを使用し、優しく歯磨きを行って下さい。指2本で歯ブラシを掴むと力が入り難くなります。フッ素には酸を抑え、エナメル質を修復する働きがあります。

そのため日頃の歯磨きにはフッ素配合の歯磨き粉を使用したほうが良いでしょう。

歯科医院ではフッ素塗布も受けられるため、定期的に来院すると言う対策もあります。

長期にわたって酸が歯に付着することで、酸蝕歯という治りにくい症状が生じます。そうなる前に、普段の生活から振り返り、改善していきましょう。ただ、どうしても一人で改善を目指すことが難しい場合は、お近くの歯科医を訪ねてみてはいかがでしょうか。

長期にわたって酸が歯に付着することで、酸蝕歯という治りにくい症状が生じます。そうなる前に、普段の生活から振り返り、改善していきましょう。ただ、どうしても一人で改善を目指すことが難しい場合は、お近くの歯科医を訪ねてみてはいかがでしょうか。 子どもの乳歯は永久歯へと生え変わります。生え変わる時にはグラグラと揺れてきますが、大人の永久歯が揺れてきた場合は危険です。最悪のケースでは歯が抜けてしまうことがあるからです。

乳歯と違い、永久歯は一度抜けてしまうともう二度と生えてきません。

この歯が揺れるという症状の原因には主に以下の原因があります。

歯が揺れる原因

・歯周病

1つは歯周病が原因となるケースです。歯周病は細菌が原因となっており、歯肉に炎症が起こるという特徴があります。歯垢や歯石が歯に付着したままだと、細菌が繁殖しやすくなります。歯を支えているのが歯槽骨です。通常であれば歯と歯槽骨はしっかりと繋がっているため、グラグラと揺れることはありません。

しかし歯周病の症状が進行すると、次第に歯周ポケットが出来て歯槽骨が溶けてしまうことがあるのです。土台となっている骨が溶けてしまうため、グラグラと揺れるようになります。そのうち歯が抜けてしまうため注意が必要です。

・咬合性外傷

2つ目は咬合性外傷が原因となるケースです。この症状は歯の噛み合わせの悪さが原因となっています。歯を食いしばったとき、噛み合わせが悪いと力が分散し難くなります。

特定の歯に大きな負担がかかってしまい、歯が揺れてくることがあるのです。

一次性と二次性があり、一次性は歯周病にかかっていない健康な歯で発症する咬合性外傷です。

二次性は歯周病と噛み合わせの悪さが重なって発症した咬合性外傷という違いがあります。

歯周病の治療方法

歯周病には基本治療、外科治療と大まかに分けて2種類の治療方法があります。

基本治療では歯周病の原因となっている細菌が繁殖しないよう、歯石や歯垢を落としています。これをプラークコントロールと呼んでいます。

自宅ケアの他、特殊な器具を使用して歯石や歯垢を落とすスケーリングもおこなわれています。

揺れている歯で噛みしめると負担が大きいため、歯を削って噛み合わせを調整していきます。

揺れが大きい場合は歯科用接着剤で抑えます。

スケーリングでは難しい場合に行われるのが外科治療です。

フラップ手術といい、メスで歯茎を切開し、目で確認しながら歯石を除去していきます。

歯周病が進行している時は骨を再生させる再生療法もおこなわれることがあります。

基本治療、外科治療が上手く行った後はメンテナンスへと進みます。

咬合性外傷の治療方法

歯周病も併発している咬合性外傷の場合はプラークコントロール、噛み合わせの調整など歯周病治療が必要です。

歯ぎしりが見られる方にはマウスピースの装着といった治療もおこなうことがあります。

子どもの乳歯は永久歯へと生え変わります。生え変わる時にはグラグラと揺れてきますが、大人の永久歯が揺れてきた場合は危険です。最悪のケースでは歯が抜けてしまうことがあるからです。

乳歯と違い、永久歯は一度抜けてしまうともう二度と生えてきません。

この歯が揺れるという症状の原因には主に以下の原因があります。

歯が揺れる原因

・歯周病

1つは歯周病が原因となるケースです。歯周病は細菌が原因となっており、歯肉に炎症が起こるという特徴があります。歯垢や歯石が歯に付着したままだと、細菌が繁殖しやすくなります。歯を支えているのが歯槽骨です。通常であれば歯と歯槽骨はしっかりと繋がっているため、グラグラと揺れることはありません。

しかし歯周病の症状が進行すると、次第に歯周ポケットが出来て歯槽骨が溶けてしまうことがあるのです。土台となっている骨が溶けてしまうため、グラグラと揺れるようになります。そのうち歯が抜けてしまうため注意が必要です。

・咬合性外傷

2つ目は咬合性外傷が原因となるケースです。この症状は歯の噛み合わせの悪さが原因となっています。歯を食いしばったとき、噛み合わせが悪いと力が分散し難くなります。

特定の歯に大きな負担がかかってしまい、歯が揺れてくることがあるのです。

一次性と二次性があり、一次性は歯周病にかかっていない健康な歯で発症する咬合性外傷です。

二次性は歯周病と噛み合わせの悪さが重なって発症した咬合性外傷という違いがあります。

歯周病の治療方法

歯周病には基本治療、外科治療と大まかに分けて2種類の治療方法があります。

基本治療では歯周病の原因となっている細菌が繁殖しないよう、歯石や歯垢を落としています。これをプラークコントロールと呼んでいます。

自宅ケアの他、特殊な器具を使用して歯石や歯垢を落とすスケーリングもおこなわれています。

揺れている歯で噛みしめると負担が大きいため、歯を削って噛み合わせを調整していきます。

揺れが大きい場合は歯科用接着剤で抑えます。

スケーリングでは難しい場合に行われるのが外科治療です。

フラップ手術といい、メスで歯茎を切開し、目で確認しながら歯石を除去していきます。

歯周病が進行している時は骨を再生させる再生療法もおこなわれることがあります。

基本治療、外科治療が上手く行った後はメンテナンスへと進みます。

咬合性外傷の治療方法

歯周病も併発している咬合性外傷の場合はプラークコントロール、噛み合わせの調整など歯周病治療が必要です。

歯ぎしりが見られる方にはマウスピースの装着といった治療もおこなうことがあります。

歯がグラグラと揺れると、やはり心配になってしまうものです。そんなときは、下手に触らずに今回紹介したように、歯の専門家に診てもらい、治療に取り組むようにしましょう。大切な歯をいつまでも使い続けるために今回の記事を参考にしてください。

歯がグラグラと揺れると、やはり心配になってしまうものです。そんなときは、下手に触らずに今回紹介したように、歯の専門家に診てもらい、治療に取り組むようにしましょう。大切な歯をいつまでも使い続けるために今回の記事を参考にしてください。